А.А. Баренбаум

Кратко излагаются основные положения галактоцентрической парадигмы [1], связывающей цикличность геологических процессов на Земле с космическими явлениями в Галактике и в Солнечной системе. Обосновано новое видение природы и строения спиральных галактик. На единой методологической основе предложены согласованные решения ряда фундаментальных проблем астрономии и наук о Земле. Создана необходимая база для тесного сближения геологической и космической областей знаний.

17. Геохимический круговорот углерода.

В отличие от фосфора и солей, поступавших на Землю в больших количествах сравнительно редко, наиболее распространенные компоненты кометного вещества: вода и углерод поставлялись кометами струйных потоков Галактики в среднем через каждые 25 млн. лет. Причем если фосфор утилизировался еще в эпохи падений комет, а соли спустя миллионы – десятки млн. лет (см. рис. 20). То углерод активно участвовал в круговороте вещества на планете и между эпохами кометных бомбардировок [69].

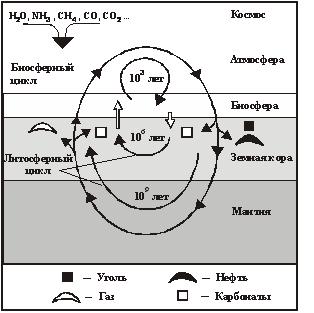

Теоретически исследованная нами схема геохимического круговорота углерода на Земле с учетом его периодического поступления с кометами показана на рис. 23.

На схеме выделены три взаимодействующих круга циркуляции углерода. Первый длительностью 10 8 -10 9 лет связан с погружением углеродсодержащих пород в мантию Земли при субдукции литосферных плит. Второй ~ 10 6 -10 7 лет вызван преобразованием захороненного органического вещества при накоплении осадков. И третий – биосферный, самый короткий цикл, обусловлен переносом углерода биосферы вглубь земной коры метеогенными водами в ходе их климатического круговорота.

Рис. 23. Схема круговорота углерода. Объяснения в тексте.

Поверхность Земли в круговороте играет роль геохимического барьера. Над земной поверхностью подвижный углерод циркулирует в окисленной форме (СО 2 ), а под поверхностью преимущественно находится в восстановленном состоянии (СН 4 ). Из-за низкой растворимости в воде углеводороды в земной коре обособляются, формируя в благоприятных геологических условиях собственные скопления в виде нефти и газа.

Разной длиной стрелок подчеркнут известный дисбаланс «восходящего» и «нисходящего» потоков углерода за счет естественных процессов . Е сли в осадках континентов и океанов ежегодно захоранивается (2 ? 6) ? 10 14 г углерода, то в атмосферу из недр его выводится (1 ? 5) ? 10 15 г/год [119] . Причем под поверхность поступает окисленный углерод, состоящий на ~ 2/3 из карбонатов и на ~ 1/3 из отмершей органики. И з недр же в атмосферу поступает углерод восстановленный (метан и его гомологи).

Учет ежегодно добываемых количеств нефти, газа и угля, составляющих 7.6 млрд. т. нефтяного эквивалента (7.6 ? 10 15 г углерода), еще более усугубляет данный дисбаланс. При сжигании этих топлив в атмосферу поступает почти втрое большее количество СО 2 . Это увеличивает общее количество углекислого газа в атмосфере, что, по мнению климатологов, может вызвать происходящее на Земле потепление климата.

К настоящему времени выполнен большой объем расчетов с целью изучения влияния потребления топлив на климат Земли. Исследован биосферный круговорот углерода, включавший атмосферу, Мировой океан и почвы-илы. Оказалось, что в такой постановке вопроса современная эмиссия СО 2 для системы круговорота углерода на планете является избыточной. При самых оптимистичных предположениях ~ 30% СО 2 невозможно удалить из атмосферы за счет известных механизмов его растворения в водах Мирового океана или поглощения растительностью и животными [120].

Нами показано [121], что эти трудности вызваны отсутствием корректного учета круговорота углерода биосферы через земную поверхность с участием вод гидросферы.

В соответствии со схемой рис. 23, круговорот углерода на Земле может быть описан системой уравнений:

где n 1 , n 2 , n 3 и t 1 , t 2 , t 3 - соответственно количество углерода и его время жизни в каждом из трех циклов круговорота; Q(t) - функция поступления на Землю космического углерода; a ij - параметры обмена углеродом между циклами.

Первое уравнение определяет геохимический круговорот углерода в биосфере (над земной поверхностью), второе – в подземной литосфере, а третье – учитывает связывание углерода породами, т.е. вывод его на долгое время из активного обмена.

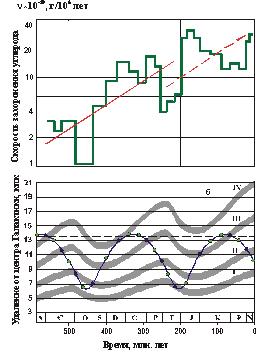

Решение уравнений (3) при импульсном поступлении на Землю кометного вещества приводит к заключению, что в фанерозое общая масса углерода , а также скорость его захоронения в биосферном цикле круговорота экспоненциально возрастали. Этот вывод хорошо подтверждается фактическими данными (рис. 24). Измерения, однако, показывают, что такой рост неоднократно нарушался сильными возмущениями, снижавшими темп отложения углерода в несколько раз. Наиболее сильными они были на границах триаса и ордовика, когда происходили самые мощные кометные бомбардировки.

Фактические данные, на наш взгляд, удается понять и разумно интерпретировать, если признать, что количество поступающего на Землю космического вещества сильно меняется, подчиняясь галактической периодичности. Следует согласиться с мнением [122], что в начале мезозоя на поверхность Земли поступило особенно большое количество воды (комет). Дальнейшее перераспределение этой воды между Мировым океаном и подземной гидросферой, по-видимому, заняло несколько десятков миллионов лет и в итоге привело к сильнейшей трансгрессии в юре [123].

Рис. 24. Изменение интенсивности ( а ) захоронения в фанерозое биогенного углерода [124] в сопоставлении с расчетным удалением Солнца от центра Галактики ( б ). Наклонные прямые соответствуют экспоненциальному росту скорости захоронения углерода.

Есть все основания считать [69], что на границах мезозоя и палеозоя произошли быстрые перестройки всей системы круговорота вещества на Земле, сопровождавшиеся изменением скоростей основных геохимических процессов. Под действием Галактики система скачком переходила в новое состояние равновесия. Отмеченная особенность очень напоминает характер поведения систем с так называемым неустойчивым равновесным состоянием [125, 126], когда открытая система под влиянием внешних воздействий скачками переходит от одного локального состояния равновесия к другому.

Некоторые другие важные следствия галактоцентрической парадигмы, основанные на решении системы уравнений (3), рассмотрим на примере двух проблем: образования гидросферы и происхождения нефти и газа.

1. Введение.

2. Галактики эллиптические и спиральные.

3. Астрономические доказательства струйного истечения.

4. Модель изотермической сферы.

5. Новый взгляд на природу галактик.

6. Спиральная модель Галактики.

7. Орбита Солнца в Галактике.

8. Связь галактического движения Солнца с геологией.

9. Геохронологическая шкала.

10. Пролеты Солнца сквозь звездные облака.

11. Бомбардировки галактическими кометами.

12. Падения астероидных тел.

13. Кометы Солнечной системы.

14. Утилизация кометного вещества.

15. Происхождение фосфатов и солей.

16. Биотическая революция в венде-кембрии.

17. Геохимический круговорот углерода.

18. Образование и эволюция гидросферы.

19. Проблема нефти и газа.

20. Заключение.

21. Литература.