А.А. Баренбаум

Кратко излагаются основные положения галактоцентрической парадигмы [1], связывающей цикличность геологических процессов на Земле с космическими явлениями в Галактике и в Солнечной системе. Обосновано новое видение природы и строения спиральных галактик. На единой методологической основе предложены согласованные решения ряда фундаментальных проблем астрономии и наук о Земле. Создана необходимая база для тесного сближения геологической и космической областей знаний.

16. Биотическая революция в венде-кембрии.

Известно, то в период 570-545 млн. лет назад, в конце венда - начале кембрия, наша планета пережила бурное развитие животного мира [116]. Если раньше живые организмы на Земле были представлены весьма примитивными существами: археобактериями, цианобактериями (прокариотами) и одноклеточными планктонными организмами (эукариотами), то в конце венда появляется многоклеточная эдиакарская фауна. А в начале кембрия ей на смену приходят почти все основные типы организмов, уже обладавшие твердыми раковинами или скелетами, просуществовавшие до наших дней [117]. Несколько позже у морских животных возникает кровеносная система, и кожное дыхание заменяется более совершенным легочным [118].

Галактоцентрическая парадигма не испытывает затруднений и в этом случае. Дело в том, что в расчетах, приведенных на рис. 20, влиянием эволюции Галактики на параметры солнечной орбиты пренебрегалось. Оценки, однако, показывают, что за прошедшие с начала фанерозоя 600 млн. лет орбитальный период Солнца увеличился на 3.6%, а средний радиус солнечной орбиты возрос примерно на 2%. Хотя эти изменения невелики, но в нашем случае с ней необходимо считаться.

Учет данного обстоятельства приводит к тому [118], что на рубеже венда и кембрия Солнце достигло апогалактия орбиты на ~ 20 млн. лет позже, чем в первоначальном расчете. Примерно на такую же величину следует уменьшить и вычисленные времена границ кембрийской системы. Это, кстати, лучше согласуется с пересмотренной в последние годы временной границей между вендским и кембрийским периодами [56].

Одновременно уменьшался средний радиус орбиты Солнца и, вероятно, ее эксцентриситет. В результате апогалактий солнечной орбиты в докембрии находился ближе к центру Галактики, чем в настоящее время. Эволюция Галактики также влияет и на радиус коротации, который со временем должен уменьшаться (рис. 22).

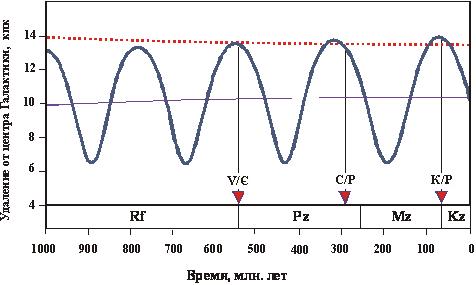

Рис. 22. Изменение со временем удаления Солнца от галактического центра (периодическая кривая) и радиуса коротации Галактики (пунктирная линия) с учетом эволюции нашей звездной системы. Треугольники внизу – главные эпохи накопления на Земле фосфатов и солей на рубежах венда и кембрия ( V / Є ), карбона и перми (С/Р), мела и палеогена (К/Р). Внизу указаны положения палеозойской ( Pz ), мезозойской ( Mz ) и кайнозойской ( Kz ) эр, а также верхней части рифея ( Rf ).

Вследствие эволюции нашей звездной системы, солнечная орбита в апогалактии впервые достигла радиуса коротации Галактики лишь около 570 млн. лет назад. Ранее орбита Солнца располагалась внутри коротационного радиуса. Поэтому поставки галактическими кометами на Землю в необходимом количестве химических элементов кальциевого пика не происходило. Именно по данной причине крупные скопления этих элементов, образующие сегодня промышленные месторождения фосфоритов, солей, сульфатов и т.д., стали возникать на нашей планете лишь в фанерозое.

Той же причиной объясняется и возникновение на Земле высокоразвитых организмов. Наибольшие количества «химических элементов жизни» – фосфора и кальция поступали на Землю на границах: венд-кембрий, карбон-пермь и мел-палеоген, когда Солнце находилось на удалении радиуса коротации от центра Галактики. Поэтому эти три эпохи явились временами крупнейших перестроек органического мира нашей планеты. Первая из них знаменует начало палеозоя – эры «древней жизни». Вторая – мезозоя – эры «средней жизни». А последняя – кайнозоя – эры «новой жизни».

Таким образом, согласно галактоцентрической парадигме бурное развитие животного мира на нашей планете последние 570 млн. лет вызвано, прежде всего, космическим влиянием. Начиная с этого времени, орбита Солнца впервые достигла радиуса коротации Галактики, что явилось причиной выпадения на Землю галактических комет с высоким содержанием фосфора, кальция и других, необходимых для жизни химических элементов. Эти элементы с кометной водой поступали в Мировой океан, который и стал в палеозое главной ареной развития животного мира нашей планеты.

Заметим, что идея возникновения на Земле живых организмов вследствие нахождения Солнца вблизи радиуса коротации высказывалась ранее [43]. Однако авторами данной работы эта связь никак не была конкретизирована.

1. Введение.

2. Галактики эллиптические и спиральные.

3. Астрономические доказательства струйного истечения.

4. Модель изотермической сферы.

5. Новый взгляд на природу галактик.

6. Спиральная модель Галактики.

7. Орбита Солнца в Галактике.

8. Связь галактического движения Солнца с геологией.

9. Геохронологическая шкала.

10. Пролеты Солнца сквозь звездные облака.

11. Бомбардировки галактическими кометами.

12. Падения астероидных тел.

13. Кометы Солнечной системы.

14. Утилизация кометного вещества.

15. Происхождение фосфатов и солей.

16. Биотическая революция в венде-кембрии.

17. Геохимический круговорот углерода.

18. Образование и эволюция гидросферы.

19. Проблема нефти и газа.

20. Заключение.

21. Литература.